:: 歴史/伝統工芸

鈴木元治は高橋玄勝 桂林に師事したとあり

高橋玄勝は、鷹山公がオランダ医学を導入した 初期、寛政年間に杉田玄白に学んだ藩医ですから 西洋医学の洗礼を受けたと思われます。 文政期(200年ぐらい前)の版画の湯の効能 を見ると頭痛、立ちくらみ、のぼせ、かっけ がん病、くさ、中風、淋病等の病名が載っていますが さほど時代の差を感じさせないのは、そうした理由 からでしょう。 |

安永2年、1773年 江戸中期に鷹山公は

五十騎組の小野川荒れ地開発の労をねぎらうために 御宿 五兵衛で休憩されています。字 開発という 地名が今の組合駐車場あたりに残っていますがその開発の 名残でしょう。 五兵衛とは、鶴屋旅館でこれが正式記録に残る小野川 温泉旅館名の初見です。 |

これは、館山発電所のある中世の館山城あとです。

明治から150年、その前は、270年上杉幕藩期で さらにその前中世400年のうち、前期が大江長井が 200年、その後200年は伊達が支配していました。 西暦1200年から始まる中世400年このあたりは 館山城主 新田(仁井田)の本領であったといわれています。 新田は、伊達について仙台に移り、徳川の先祖新田と同名なのを はばかり、伊達の古名である中村を名のって 仙台藩の重臣として残りました。 |

伊達政宗が、館山城主 仁井田の饗応で小野川に

湯治した記録があり、中世後期に温泉宿が有ったのは 確実ですが、その起源は推測しかありませんが、 白布の東屋文書で佐藤荘司が温泉をひらいたという 記録から、飯坂温泉の湯の荘司 奥州藤原の佐藤元治の 庶流が米沢の温泉を支配した可能性が考えられます. 小野川も鶴、亀、高砂などの古い旅館は佐藤性で 古くから温泉の内湯をもっていた可能性が考えられます。 |

江戸家老をつとめた、上杉の重臣に千坂氏

がおります。上杉幕藩初期、家臣が多かった為に 在の村に下級武士を農耕させましたがその一派に 千坂の家臣が簗沢村に開拓に入ったといわれており 赤芝、笹原あたりに士族身分がいるので おそらく千坂の家臣の子孫でしょう。 |

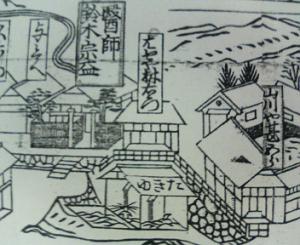

上杉藩政期の中後期、小野川で医師を常駐

させてもらうように藩にお願いが出されています。 今の旭屋さんのあたりに鈴木宗益の名が見えますが 天保年間、清水山毘沙門堂が再建された施主の名の 一人に、鈴木宗益のながみえます。 |

copyright/小野川温泉 吾妻荘

とあり、つるや、松島や、扇屋善五郎と尼湯の間に

滝の出口とあり柵が巡らしてあります。 清水出口、

滝の出口いずれも月山、清水山の地下水が鬼面川

方向にゆっくりと流れて20〜30年かけて熟成された

温泉水と表層で混じり良い湯加減になって、温泉街の

盆地で沸いてでる様子がうかがわれます。