ぼくのニワトリは空を飛ぶー菅野芳秀のブログ

「ぼくのニワトリは空を飛ぶ〜養鶏版〜」

我が家の隣の家が空いた。

その情報を知り、訪ねてくる人は皆一様に 美しい村だ、いい家だ、ただ冬が…雪が… という。 そんなに重荷なのかなぁ。 それがあるからこそ、季節にメリハリがあって それに合わせた暮らしがあり、 文化があるのだけれど。 おれは雪のないところには住めないな。 農業ができて、空き家があって、心優しい隣人たちがいる。 いいところだよ。 |

フェースブックに載せていた写真について、友人からいろいろ反応がきた。

この写真の人、似ているけど別人みたいだ。 実物はもっと頭に毛が無く、肉厚で、ブヨブヨしていて、もっと老けている・・・ 写真だけですむならばいいが、会うことにでもなれば全然違う実物に戸惑うだろう・・ いくらなんでもこれでは許容範囲を超えている・・・ などと好き勝手なことをいう。 どうでもいいと思っている外見の話だ。 生き方のいやしさが思わず外見に・・・ということならば多少気になるけれど、それ以外ならば別にどおっていうことはない。 こだわっていると思われるのもしゃくなので それでは毛のない頭の、肉厚の、ブヨブヨした現在の姿そのままの写真をアップしようとなった。 この辺りは「小物」だねぇ。 2〜3日後にやります。 ま、ほとんどの人にとってはどっちでもいい話だろうけどね。 ...もっと詳しく |

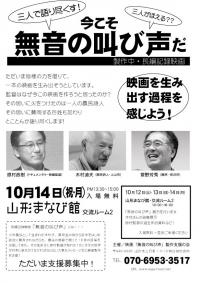

いま、山形県上山市の農村を舞台にしたドキュメンタリー映画『無音の叫び声』の製作準備が進んでいる。山形県上山市在住の農民で詩人の木村迪夫(みちお)さんの世界を描くことが、現代日本への強いメッセージとなる、そう考えてのことだという。監督は原村政樹氏。3.11をはさんで生きる福島県天栄村農民の姿を描いた、ドキュメンタリー映画「天に栄える村」を撮った人だ。

9歳で父を戦争で失ったことで早くから土を耕さざるをえなかった。木村さんは生きるために農業に就き、農業のなかで生きようとして詩を書いてきた。詩を書いてきたからこそ農業のなかで生きて来られたと言っていいのかもしれない。 やがて三里塚で映画を撮っていた小川プロを村に引き入れたことで「過激派」と呼ばれ、それでも減反を拒否し、反戦を訴え・・まっすぐに、愚直に生きてきた。 壁がいくら厚くても、正面から、真っ正直にぶつかっていく。敗北が分かっていても生き方としてぶつかっていくしかなかった。村の枠組みを越え、だからこそ傷つき、もがき、苦しみながら、土を耕し、詩を書いて生きてきた。 そんな木村さんと映画製作を語るシンポジュームが14日、山形市であった。 穏やかで深い。木村さんの人柄を反映したような、いいひと時だった。 ...もっと詳しく |

|

こんな報道をご存じでしたか? 下をコピーして yahoo!でもGoogleでも検索してみてください。 私たちの実感と一致しますね。 http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/p320x320/1012761_10200372311894133_271886372_n.jpg |

友人のFBに、これまたオレの別の知人がコメントを寄せていた。 「太郎ちゃんの追っかけやっています。」 えつ、違うだろう・・。 あなたは百姓の追っかけができる数少ないお方。 「太郎ちゃん」が悪いというわけではないけれど その追っかけはあまたいる他の人士にお任せして あなたには「百姓の追っかけ」をやってほしかったなと。 百姓と農業は、すたれゆく斜陽産業の、これまたその中の絶滅危惧種なのか、 それとも21世紀の到達目標である循環型社会・生命系社会への牽引車なのか・・・ TPPを分岐点として今はそのせめぎ合いの最中。 孤軍奮闘する百姓の数少ない味方として、かつ農を基礎とする循環型社会への展望をかけて近くの農家の「追っかけ」しながら、課題を共有してほしかったぞ。 オレの?いやオレの追っかけは必要ないけれどな。 写真は秋の村の全景。 ダブルクリックしてご覧ください。 この村と水田がなくなるって想像できますか? TPPによって 農水省の試算ではほとんどの水田がなくなり、外国産米に置き換えられていくと言います。合わせて数多くの村も無くなっていくと・・。 いまが正念場です。 |

夏には鶏舎のドアを開けてもなかなか外に出ることができなかったニワトリたちも、やわらかで気持ちのいい秋の陽射しのなか、草地の上で気持ちよさそうに遊んでいる。こんなニワトリたちが産んだ玉子ならば食べたい。この光景を始めて見た人ならばきっとそう思うに違いないが、自然養鶏を始めてほぼ30年の私でも、やっぱりそう思う。

他方、日本のほとんどのニワトリたちは、薄暗い鶏舎の中で狭いゲージに閉じ込められ、遺伝子組み換え穀物や、飼料添加物で彩られた高カロリーのエサを与えられて、毎日、苦しくも切ない日々を過ごしている。彼らの産んだ卵は食べる気がしない。食べても身体にいい影響を与えてくれるとは思えない。 なんとか彼らをこの境遇から救う手立てはないものか。地球上のすべての動物の中で、もっとも過酷な環境でいきているのがこのゲージ飼いのニワトリたちではないか。これを実際に見たならば、ほとんどの人は「あまりにもかわいそうだ。人間のやることではない!」と叫ばずにはおれないだろう。卵なんて食べられるものか。  彼らをそこに閉じ込めているのは「経済効率」という考え方だよな。で、ここで俺が言いたいのは、それで苦しんでいるのはニワトリたちだけではないということだ。牛?いやそうじゃなくて、俺たち自身であり、現代社会そのものでもあるってことだよ。だから、彼らを「救う」のではないんだな。一緒に自由になる道を見つけて行こうっていうことだべ。 でな、どうだろうか?ニワトリと俺たちとの「共闘会議」をつくるっていうのは。あるいは「ニワトリ解放戦線」。ニワトリたちと一緒に俺たちも「経済効率」のモノサシから自由になっていくってことだよ。できるよ。 しょせん日本の農業はこの「経済効率」で潰されがかっているんだ。ニワトリたちを企業養鶏から取戻し、まさに庭鳥として一緒に、農の現場で自給的に生きていく。この道を創っていけばいい。大地に根ざし、土に依存することで、新しいお互いの自由が見えてくると思うよ。きっと。 |

2012産のお米は9月で終わりです。

10月からは2013産のお米、新米に変わります。 菅野農園のお米をお取りいただいたみなさま、一年間、ありがとうございました。 ご存知のように菅野農園は水田と自然養鶏を組み合わせた循環型の農園です。 小さな農園の生きていく道は細くなるばかりですが、息子ともども みなさまのご支持をいただいてこの一年、何とかがんばることができました。 あらためて感謝いたします。 大規模化はケミカルにいっそう依存し、食(お米)の質の低下、環境負荷などをもたらします。 私たちは、小さいけれど、だからこそ確かなものをしっかりと作っていきたいと思っています。 これからまた一年、菅野農園のお米や玉子をどうぞよろしくお願いします。 いよいよ今月20日から稲刈りが始まります。 ...もっと詳しく |

|

団塊の世代の、あのころのことがいっきによみがえってくるような歌ですね。 http://www.youtube.com/watch?v=KbcUlCV2tM0 |

もうじき稲刈り。 我が家では今月20日ごろから始める予定だ。 ほぼ殺菌剤、殺虫剤、化学肥料を使わずにここまで来れた。 気がかりは雨による倒伏と圃場のぬかるみで 倒伏は稔が止まり、品質も悪化する。 ズブズブとぬかるむ田んぼでは刈取り作業ができない。 最悪のシナリオはズブズブと倒伏がセットになってしまうこと。 ここのところは毎日が雨で一部最悪を予想させてくれる田んぼができてしまっている。 TPPと原発でただですらうっとおしいのに・・、 何とか晴れの日が続いてほしいが、こればかりは祈るほか手はないよなぁ。 <写真の稲は「ひとめぼれ」・ダブルクリックで大きくなります。> |

|

下の文章は消費者業界の新聞から頼まれた「TPPと農業」にかかわる800字の原稿です。ご笑覧ください。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 車がなくても生きては行けますが、食糧がなければ生きてはいけません。その時、人々が「空腹を我慢することができない」とすれば、食糧を持っている国に土下座するしか道はありません。 TPPのなかで最も大きな影響を受けるとされる農業の問題は、国民のいのちの問題であり、国の自立、尊厳にかかわる問題です。 よく知られているように食料自給率は39%でしかなく、TPPによって関税が撤廃された場合、27%程度に低下すると試算されています。 農業の内側にいればこの国の危うさがよく見えますが、都会ではそうではないのでしょう。たしかにスーパーに行けばたくさんの食料品が並んでいて、この国が北朝鮮の半分ほどの自給率でしかなく、輸入が途絶えればかの国の倍の惨状が繰り広げられていく・・都会では想像できません。 TPPをめぐって、私たち米作り農民は攻撃の矢面に立たされてきました。 「日本の米は778%もの高い関税によって保護されており、消費者は不当に高い米を食わされている。」 しかし、ご飯一杯は白米で70g。4,000円/10kgの米を買ったとしても一杯は28円でしかありません。ポッキー4本分です。これをもって、「高い!外国に依存せよ」というのでしょうか? 「日本の稲作は規模が小さく非効率」 山形県の穀倉地帯にある私たちの村の水田平均耕作面積は1・8haほど。オーストラリアの3,000ha、アメリカの180haと比べればあまりにも小さい。働いてみたら分かるのですが、傾斜地が国土面積の65%占める日本では大規模農業は無理。それでも狭い農地を丹念に耕し、国民のわずか3%の稲作農家が97%の世帯を支えてきました。 いま私たちに求められているのは、TPPによる農業破壊=外国依存の道ではなく、食の安心、安全を第一とする農業と、土や海、森を始めとするいのちの資源とが調和した新しい人間社会のモデル、農業を基礎とした循環型社会を築き、広く世界に示していくことではないかと思うのですがいかがでしょうか。 ...もっと詳しく |

copyright/kakinotane

「世界が食べられなくなる日」(フランスの製作)というドキュメント映画を観た。

トウモロコシ、大豆、ナタネ・・・この遺伝子組み換え食品を食べ続けるとどうなるのか!フランスで極秘に行われた研究を映し出していた。

モルモットに遺伝子が組み換えられたトウモロコシを食べさせ続けた結果、4か月後ぐらいから癌にかかる割合が急上昇し、2年後にはほとんどすべてが罹患して行った。

だが、遺伝子組み換え作物を開発した企業(モンサント社)は三か月までのデーターしか公表せず、もって「異常なし」としている。人間の場合のデーターはない。いま、その人体実験が我々の暮らしの中で進行中ということだ。

☀ 遺伝子組み換え作物・・トウモロコシの場合

遺伝子組み換え作物ってなに?

「除草剤耐性」と「害虫抵抗性」の二種類があるが(映画はラウンドアップの除草剤抵抗性)、害虫抵抗性のトウモロコシの場合はこうだ。

トウモロコシを食べようと畑に虫が寄ってくる。そこで殺虫剤の散布となるのだが、種子メーカーはその虫に天敵がいることを発見する。微生物の一種で、虫にとりつき毒をだす。その微生物から毒を出すという能力にかかわる遺伝子をとりだし、トウモロコシに埋め込む。するとトウモロコシは毒を出しながら成長して虫を寄せ付けない。毒がトウモロコシの身体すべてに万遍なくいきわたっているためだ。これは自然界には存在しない作物。

いまや日本に輸入されているトウモロコシ、大豆、ナタネなど、家畜の飼料にも含まれるそれらのほとんどがこの遺伝子組み換えになっている。納豆、豆腐、味噌、などの大豆食品・・。その他、醤油、食用油、トウモロコシから作られる果糖ブドウ糖液糖(甘味料)、発泡酒の原材料の大豆たんぱく、糖類など、表示義務のないものも多く、私たちがそうと知らずにとっているものもたくさんある。それらはまた家畜を通して、肉や卵にも侵入している。

いのちの問題として、人の食べる食品のすべて、家畜のすべてから「遺伝子組み換え」作物を除いていかなければならない。切実にそう思う。

☂ 我が家の玉子は

菅野農園のニワトリたちには遺伝子組み換えトウモロコシ、大豆などは一切与えていない。飼料会社に特別に要請し、そうでない穀物を手に入れている。2割ほど高いが、食する子どもたちのためにも妥協はできないな。

...もっと詳しく