今日も屋根葺き日和です

いよいよ屋根の頂、棟木にトタンが葺かれました なるべくシンプルに直線的にカチッと収めたかったのですが 棟木の両端を反らせた伝統的な形を残しました 侍のちょんまげの様でもあります・・・ 神社仏閣をはじめ民家でも、屋根の軒の四角を反らせる葺き方もありますが 真っ直ぐが良いです 軒天に飾りのタルキを勧められましたが・・そちらもご遠慮 ゴチャゴチャしたスタイルよりスカッといきたいものです コストの事もありますしね さて屋根ばっかり眺めていられません 獅子頭の制作も進めなくては 桐で制作中の獅子頭・・・乾いたかな?・・・と彫り始めると 一見乾燥したかに見えたのですが、削ってみると内部はまだまだ湿っております 持ってみるとジトッと重い 今日は下顎を合わせました |

被り物といってもカツラではありません

トタン・・・ なぁ〜んかトタンという響き あまり好きになれませんね〜 昭和のレトロ臭は大好きなのですが いよいよ・・この通りそのトタンが茅屋根に被さってしまいました 下地の板が張られ、もう茅屋根は見えなくなったのですが とんとんとんと釘打つ音が絶え間無く聞こえて参ります ・・・トタンが張られてカチカチの金属板葺きの屋根に変身です 未練を云うほどの余裕も無く・・・有無を言わさずです 選択の余地は無し 昨年はそろそろ茅刈りのシーズン間近なので、アレコレ憂鬱な想いが 高まる時期なのですが・・今年は解放されました 嬉しいようで寂しいような・・・物足りなさの風が頬を撫でます 今月いっぱいでトタン屋根に変〜身完了なのだ |

蕎麦打ち体験イベント講師で山形市に訪れました

会場は近江建設ハウジング・リフォーム館 獅子宿とは相反して近代的なショールーム・・・我が家の自宅は平成元年新築 して25年・・・繰り返しリフォームして現在に至りますが、四半世紀を経て 住宅のデザインや様式もだいぶ変化しているようですね 快適な水回り・・トイレやお風呂、キッチンのリフォームが主流ですね 日本の伝統的な畳や床の間、屋根の形などが徐々に新しい様式に融合して 街並みの景観を象っています ちょっと残念ですが時代の変化には逆らえません さて蕎麦打ち道具を車に押し込め出張してきました 4組×3回の蕎麦打ち お子さん連れの若いファミリーから、お一人で挑戦の方もおられました 手付きが違います・・・和菓子職人のお父さんもいらっしゃいました 蕎麦打ちの楽しさを共有して戴く事が目的 住宅造りも同じ・・・提案する作る側とお客さんとのコミニュケーションが 大切ですね 本日は蕎麦打ちまでの工程 茹でて召し上がって戴くのはご自宅で 今頃・・蕎麦打ち体験の話題で蕎麦を味わいながら団欒する お客さんが目に浮かびます 楽しく仕事させて戴いた近江建設さんに感謝です バッジのお土産も〜♪ |

21日・・チリチリ焦げるような夏の名残の日差し

眩し過ぎて目が開けられない程の福島県郡山市駅前付近に到着しました 長井からは二時間ちょっと 東北・・仙台に次ぐ大都市の郡山市の駅前広場で夕方より開催でした 今回は四方山会から、んだず連とかっぽ連の二団体の参加です 私はかっぽ連の笛吹き 鉦と締め太鼓と大太鼓と三味線、そして笛 鳴り物はそれぞれ一人の小編成、踊り子も四人です ・・というのも明日日曜日は長野の木遣りイベントに花笠で参加との事で メンバーも二分されているようです 今日は郡山で明日は長野と連チャンの方もいらっしゃるとか・・・敬服致しま す さて・・・駅前広場での公演の順番が回ってきました 麦芽発泡緊張緩和剤をしこたま注入し準備万端 拡声器恐怖症も抑制され、他の楽器の音に遮られず自分の発する音 を確認しながら演奏出来たようです(自己評価) 昨年阿波踊りの笛を始めてから、やっと一般水準に達することが出来かな? と感ずる一瞬でした・・・・いやいは長いみちのり これから益々険しい 阿波踊りも今シーズン最後 笛も錆びないように時々研がないとだめですね 帰り足・・車の窓からは夏の名残の匂いが漂ってきます 何年か前飯豊の中津川に行った獅子舞の帰りのバスを思い出しました 高校生ボランティアガイドのお二人、四方山会の皆さん大変お世話になりまし た・・・楽しい秋のひと時をありがとうございます |

珍しいお客様です

百数年ぶりにお堂から降りて、お勤め解除なのでしょうか? 詳しくは分かりませんが塗の様子から見るとまだ若い・・・木製の鬼面と獅噛み 古い寺社建築の棟に邪気を祓うための彫刻です タダならぬ迫力を漂わせていますね 獅子宿の新しい屋根にも是非是非欲しい所です そういえばと・・・ 以前鬼面のレプリカを作ったのを思い出し引っ張り出してきました 総宮神社蔵の鬼面を参考に強化プラスチックで制作したもの 彩色は想像・・・黄緑系をベースに着色しましたが 今日ご来店の鬼面は赤ですね〜 ふと浜田広介の泣いた赤鬼を彷彿させますが・・・ この鬼は如何でしょうか?優しい鬼なのでしょうか こちらは岸和田のだんじりの屋台に飾られている獅噛み  豪華絢爛な彫り物です |

本日は長井小獅子舞クラブの稽古です 朝からスッキリと晴れ渡りましたね 気温 湿度と共に過ごしやすい一日です・・・一年中今日の様な気候であれば申し分無し なんですが・・・・

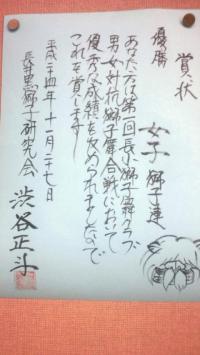

昨年から男女対抗獅子舞合戦という企画を始め、今年も子供たちの強い要望もあり 二回目を実施することになりました 休み時間に集まって稽古をしているようで、だいぶ上達しています 女子はもうポジションを決めて着々とまとめている様子

男子はチカラ余って空回りで絡まっております 男子は笛吹きの養成に苦戦・・ちょっとやそっとで音は出ません 女子の笛に依存するのではないかと見ております 女子は獅子のチカラ不足に苦戦・・幕に引かれて後退してしまいました それぞれの弱点をどう克服するか見ものです 決戦は11月12日です |

赤湯の烏帽子山八幡神社の見事な一対の狛犬をご紹介致します 渦巻く浪にほんろうされる亀の親子・・・火伏せの験担ぎつくしのデザインです

あの手水舎の懸魚作ってみようかな・・・?

|

負傷した獅子が戻ってきました

満身創痍の獅子だったのですが、最悪の部分のみを治療し祭りに臨みまし た・・がっ! 点検してみると治療した歯と鼻は頬は異常なし しかし両耳の後ろが割れグ〜ラグラ(写真参照 黒線が割れの箇所) 今回の祭りのダメージで悪化ですな 古い修理痕のある顎も割れているのですが・・・今回は様子見にすることに 新調の獅子が完成し一年の養生明けの平成27年デビューまで勤めてもらいます が・・・一抹の不安です 塗料を剥いでみると古い治療痕がアチコチ悪化しているようです 修理の塗も下地処理が不完全で塗膜がパリパリ剥がれてしまいます 兎に角・・金属類単独での治療は治癒致しません 激しい歯打ちの振動で傷口が開いて大きな破損に繋がります 合板を接着し補強 割れを止めるアリ継ぎを施し布張り補強しました これでまずは一安心 しかし今年はお獅子がボッコレますなぁ 苦言を申しますが お祭りが終わり、獅子頭の手入れがおろそかになってしまうようです 帰ってきた獅子の中には、もうカビが・・・塗面の亀裂から繁殖しています 直ぐにお蔵入りしてしまうからなのでしょうね ぬるま湯で酒をふき取りアルコールで除菌し、風通しの良い所で 陰干しし保管して戴ければありがたいのです お願いいたします〜 |

朝一番救急の患者が入院しました

週末日曜日のお祭りに出番との話で・・緊急です 隣町の名人作の獅子頭 あらら〜 下顎底が割れ、底と舌の境目に割れが入り剥奪しそうです 以前修理した軸穴付近の反対側にも亀裂 集成材のように合わせて作って居るようです それぞれの塗料面を剥離し補強材をあてました 週末のお祭りでもバンバン使えるようにはなったでしょう お祭りが終わってから仕上げの治療を行う予定です 本体はモマダ(シナ)材なのですが後付けの舌が桐材 軽くしようとの工夫でしょうか? 合わせ面に布張り無しは強引 彫師のいろんな面が見え隠れし勉強になります いい眉毛ですね〜 |

台風の影響でしょうかフェーン現象気味の天候で蒸れますね

いやぁ〜いいですね こういう亜熱帯的な気候・・・・ あと3ヶ月もすれば信じられないくらい寒い気候になるなんて 考えただけでも寒気致します 一年中9月の気候だと良いと思いませんか? まぁ・・・考えるのは自由

さてと 手ぬぐいのデザイン・・・というテーマなので話を戻しますが こちらです 昨年獅子頭を制作させて戴いた白鷹町西田尻の横越文珠・・ 獅子の前幕に記した神社名 たいてい文殊と書きますが、こちらは珠の方を用いるようです

白鷹町鮎貝八幡系の七五三の舞ですが 上下に躍動する舞は舞手側からすると見る以上に激しいのです 地面を踏みしめる独特の所作・・・地面の下に住む邪気を鎮める意味だそうです 睨みを効かせて沈む時の髪が逆立ち耳が跳ねる表情・・・ 口取に首を掴まれ誘導される姿など様々目に浮かびます

そんな一瞬をとらえた写真がモチーフになりました でも獅子頭は別の獅子でした 横越文珠さんの獅子頭を描き、取り替えて合成 幕持ちの皆さんも手を加えた所です これからまだまだ手を加えて仕上げです 本年度例祭の獅子頭新調記念の記念品になるそうです

|

屋根が吹っ飛んだ ヤ〜ネ〜 お馴染ベタなダジャレ

屋根は大袈裟でした 実は屋根のブルーシートが吹っ飛びました (写真参照) 笑点で菊扇さん得意のダジャレを引用しました 獅子宿の屋根は忙しいですね 落ちたり飛んだりと・・・ 本日午後の突然の大風と激しい雨で屋根のシートが吹っ飛んだのです

ボダボダと不気味な雨漏りの音で二階に上ると暗いはずの天井が明るいではないですかぁ! れれれれ 屋根の取り払った煙出しに被せたシートが風でめくり上がり、激しい雨が無情にも降り注いでいま す 茅屋根のトタン葺き下地はほぼ完成しているのですが・・・遮る物が無い

実は茅屋根をトタンに葺き替えるいい加減な職人がギブアップしちゃったのです その為に工事は遅れ難航不実・・・ 自分の人を見る目が確かでは無かったということです

ザンザン降りの屋根に上りめくれたシートを戻しにかかりました 足場悪いんですよ

なんとか大工さん達の応援で復旧 雨漏りの被害も少なくて済みました

|

本日は私・・軽いお祭り燃え尽き症候群の様相 昨日のみちのく阿波踊り2013in山形に参加させて戴き笛を思う存分吹いて参りました

午後から七日町ホットなる広場にて参加団体の短いデモンストレーション演舞 東京からは江戸っ子連とひょっとこ連が参加し、流石洗練され粋な阿波踊りを披露 四方山会は んだず連とかっぽ連 んだず連・・・山形らしい素晴らしいネーミングですよね

メンバーの都合でデモの演舞は んだず連の笛も私が勤めることになりましたが しょっぱなは頭と身体が分離するかのように緊張 吉野川という曲をソロで吹く20秒がありプレッシャーになっているようです 緊張すると気道や唇が固まって、みるみる音が悪くなるのが分かります しょうがないですね・・・力不足というか度胸不足 お次は駅まで徒歩 既に福島うつくしま連と山大の学生連の四面楚歌のグループが演舞を披露していました 出演者達の着替え場所市民会館では親睦会を兼ね14団体各の演舞会 いよいよ空も暗くなり6時半から主会場のすずらん街での演舞です 400メートル程の大通りコース三か所での演舞から裏通りを巡って三回巡回 演舞も後半になると緊張も麻痺したのか、酔いで麻痺したのか恐怖の吉野川ソロも慣れ慣れです 踊りに笛、三味線、締め太鼓、鉦、大太鼓の鳴り物が一体化 本番は普段の稽古では鍛えられない心の稽古になるようです

締めは14団体の踊り子とお客さんも飛び入りし、大音響の鳴り物を総動員しての総踊りです 見るあほうのお客さんも年毎に増えてまさに壮観・・・全員心を一つにして盛り上がりました なんと・・祭りが終わるや否や 恐れていた雷鳴ビガビガ ゲリラ豪雨 よく持ってくれました

みちのく阿波踊り2013は9月21日福島県郡山駅前に会場を移し開催されます

|

写真写り悪くてスミマセン

28日長井小町の会「昔語りのつどい」が開催され、ちょっと覗いて参りました

というのも相方が小町の会で語り部の修行中なのです

ほとんどがベテラン小町の会では50半ばで若輩者

自宅で稽古する訳でも無く、資料をひも解く訳でも無く努力の痕跡は見当た

らず・・・ほんとに語れんの?という疑惑もありました

プログラムを拝見すると17番中の15番目「ぬか福とこめ福」

後半ではないか・・

レパートリーはなんぼあんなや?と聞くと

すでに3つあるとか!!

へぇぇ〜

今回発表の語りの他、「禅問答」と「見えない布」だそうです

ほぉぉ〜では行ってみっかと

かやぶき屋根会場に到着すると

なんと相方の語りは既に終了・・・予定の時間が早まってしまったそうです

おぉぉぉ残念・・・お手並み拝見は次回

語り部は超ベテランの田勢久美子さんがギュウギュウ詰め満員の会場を沸かせ

大盛況

田勢さんは獅子宿でも何回か語って戴いております

流石・・笑いとペーソスを織り交ぜた語り・・・見事です

初秋の青空に赤とんぼが映えて目に沁みます

縄文村の梨の木も小振りながら実がたわわ

あんまりいい天気で笛の屋外稽古に足をのばしてみました