山寺芭蕉記念館

|

茶房 芭蕉堂でお抹茶を 4月15日(土) 8月11日(金) 4月20日(木) 8月12日(土) 5月 3日(水) 9月30日(土) 5月 4日(木) 10月28日(土) 5月 5日(金) 10月29日(日) 6月24日(土) 11月 3日(金) 6月25日(日) 11月 4日(土) 7月16日(日) 11月23日(木・祝)

茶房芭蕉堂の休席日は、本館談話室でお抹茶をいただくことができます。 |

|

山形県天童温泉の紹介と各旅館のホームページへのリンク、天童の観光情報やイベント情報など、そして天童温泉をより詳しく知る為に温泉組合のこれからの取り組みや、女将からの一言PRなどを紹介しています。

http://www.tendoonsen.or.jp/access.html#ekibasya |

|

山形県天童市の観光情報やイベント情報、特産品のフルーツや伝統工芸品の将棋駒、温泉宿、天童市の様々な情報をお知らせする天童市観光情報センターの公式サイトです。

http://bussan-tendo.gr.jp/ |

All Rights Reserved by basho

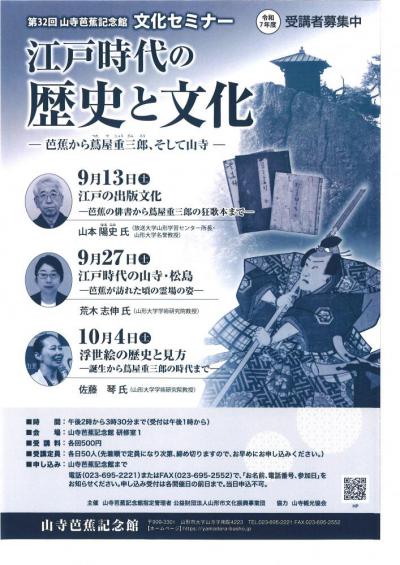

第32回 山寺芭蕉記念館 文化セミナー

江戸時代の歴史と文化

―芭蕉から蔦屋重三郎、そして山寺―

9月13日(土)江戸の出版文化

―芭蕉の俳書から蔦屋重三郎の狂歌本まで―

山本陽史 氏(放送大学山形学習センター所長・山形大学名誉教授)

9月27日(土)江戸時代の山寺・松島

―芭蕉が訪れた頃の霊場の姿―

荒木志伸 氏(山形大学学術研究院教授)

10月4日(土)浮世絵の歴史と見方

―誕生から蔦屋重三郎の時代まで―

佐藤琴 氏(山形大学学術研究院教授)

■時 間 午後2時から3時30分まで(受付は午後1時から)

■会 場 山寺芭蕉記念館 研修室1

■受講料 各回500円

■定 員 各日50人(先着順で定員になり次第、締め切りますので、お早めにお申し込みください。)

■申込み 山寺芭蕉記念館まで電話(023-695-2221)またはFAX(023-695-2552)で、「お名前、電話番号、参加日」を お知らせください。申し込み受付は各開催日の前日まで。当日申込不可。