山寺芭蕉記念館

お知らせ

|

松尾芭蕉が紀行文『おくのほそ道』の中で詠んだ山寺の句「閑さや岩にしみ入蝉の声」。この句に詠まれたセミは何ゼミだったのか、セミの種類についての論争がありました。

昭和2年に、歌人の齋藤茂吉(1882〜1953)がアブラゼミと主張したのに対し、評論家にしてドイツ文学者の小宮豊隆(1884〜1966)がニイニイゼミであると反論したものです。 その後、昭和5年7月初めの調査によって蝉を捕獲したところ、確認されるセミのほとんどはニイニイゼミで、アブラゼミはほんのわずかでした。その結果を知った茂吉は、自説を撤回したのでした。因みに、この自説修正には文学的解釈のとらえ直しも加味されていました。 芭蕉が山寺を訪れた7月13日頃はヒグラシも鳴くことがありますし、確定的なことは言えませんが、ニイニイゼミである可能性が高いということは言えるでしょう。 |

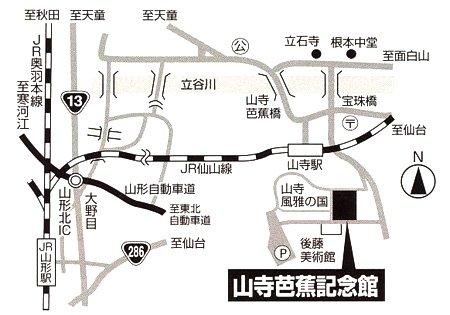

[上図は順路説明を優先してあるため、地図上の縮尺は均一ではありません。] 山形市大字山寺字南院4223 ● JR山寺駅より徒歩8分。 ● 立石寺 根本中堂前石段より徒歩10〜15分、自動車で3分。 ● JR山形駅から山寺駅まで15〜20分(快速か各駅停車かで違いがあります)。 ● JR仙台駅から山寺駅まで45〜75分(快速か各駅停車かで違いがあります)。 ● 山形交通バス山形駅前バス停2番乗り場から「山寺(芭蕉記念館前)」 行き乗車、「山寺芭蕉記念館前」下車で本館敷地内着。所要時間約45分。 ● 自動車 山形自動車道「山形北IC」より約20分。 |

All Rights Reserved by basho

芭蕉記念館では茶室をお貸ししております。茶道の練習等にぜひご利用下さい。

茶道具の貸出も数に関わらず1回1,500円なのでいろんなお道具がご利用できてお得ですよ (^−^)

...もっと詳しく