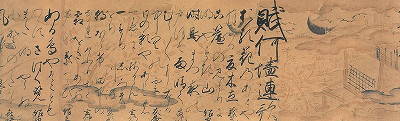

最上義光歴史館

|

| メモ メール アンケート カレンダー ブックマーク マップ キーワード スペシャル プロジェクト |

最上義光歴史館:count(9,119):[メモ/歴史館からのお知らせ]

copyright yoshiaki powered by samidare community line http://mogamiyoshiaki.jp/ |

■キーワード検索

|

|

Powered by Communications noteβ

|