6月15日(土)よりはじまる企画展のお知らせです。

企画展「生誕100年 日本画家 福王寺法林 ~自然へのまなざし~」

米沢出身の日本画家 福王寺法林(1920~2012)は、92歳で亡くなるまで生涯絵筆を持ち続けました。幼い頃から絵を描くことに強い思いを持っていた法林は、不慮の事故で隻眼となっても画家になる夢をあきらめませんでした。それどころかそのハンデを感じさせない画力と気迫を持続し続けた稀有な画家です。出兵という大きな人生の岐路にあっても帰国して絵を描くことを心のよりどころとして生還しています。その不屈の精神が、厳しく清廉な自然と向き合ったとき、神聖なまでの空気をまとった作品が生み出されました。夜景やヒマラヤの壮大な鳥瞰図は法林の真骨頂として高い評価を受けるとともに、日本美術院の重鎮、日本芸術院会員として長年活躍し、平成10年文化功労者、平成16年文化勲章を受章しました。同じく米沢出身の妻愛子と日本画家の家庭を築きました。

本展では、生誕100年を記念し、当館のコレクションを軸に国内にある代表作や、長らく所在不明とされていた昭和45年(1970年)の夜景の傑作「万博夜景」を大阪府日本万国博覧会記念公園事務所の協力のもと当館初公開し、福王寺法林の画家として、人間としての歩みに迫ります。

【期間】 2019年6月15日(土) ~ 2019年8月4日(日)

【休館日】6月26日(水)・7月24日(水)

【開館時間】9:00~17:00(チケット販売は16:30まで)

【入館料】 一般 410円(320円)/高大生 300円(240円)/小中生 200円(160円)

※( )は20名以上の団体料金

【ギャラリートーク】

日本藝術院会員・日本美術院同人 福王寺一彦氏による展示解説

6月15日(土)10:30~・6月16日(日)14:00~・6月23日(日)11:00~

6月30日(日) 11:00~ ・7月14日(日)14:00~・8月 4日(日)11:00~

企画展示室にて

※企画展入館料が必要です。

よねざわ市民ギャラリーとの連携事業

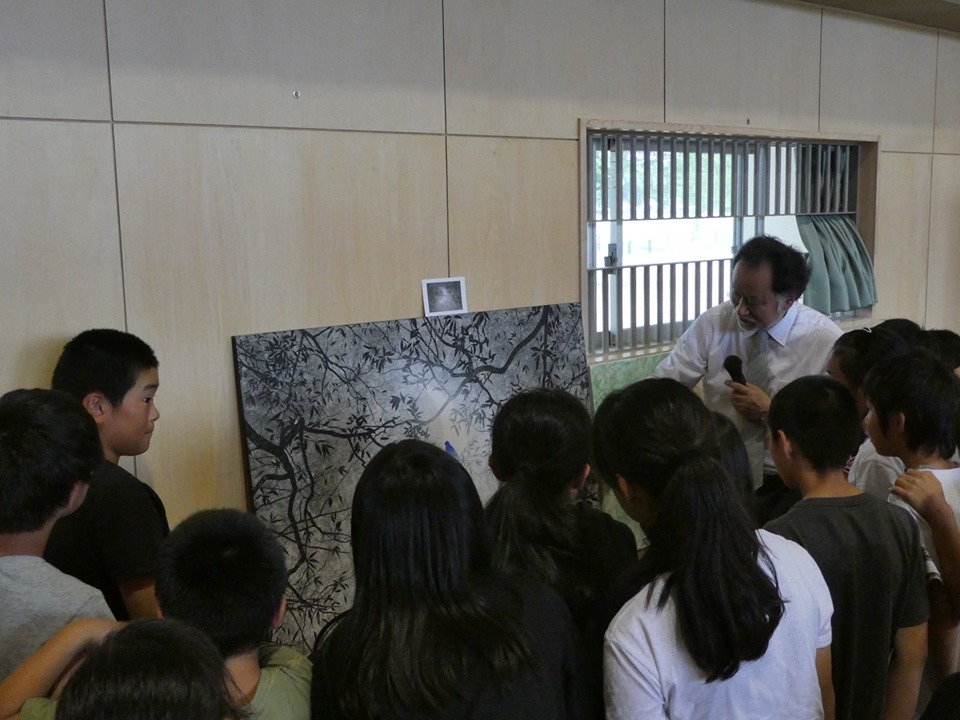

福王寺一彦氏によるアーティスト出前授業「日本画をたのしもう―記憶の中の絵画―」

日時 : 6月17日(月)・20日(木)・21日(金)

市内小中学校に出前授業を行います。詳しくはHPなどでお知らせします。

皆様のご来館を心よりお待ちしております!

【お問い合わせ】

米沢市上杉博物館 0238-26-8001