ただいま開催中の特別展「上杉謙信の祈りと信仰」から展示紹介をいたします。

展示紹介1

黒い法衣を着た法体姿の謙信像(泰巖歴史美術館様ご所蔵、前期展示のみ)。 法体姿でありながら、身辺に武器を配した構図は、謙信の武将と僧の二面性を伝えています。同様の作例が確認でき、一般的な謙信のイメージを表現したと見られます。

展示紹介2

「朱皺漆紫糸素懸威六枚胴具足 三宝荒神形兜付」を描いた甲冑と考えられ、武将姿の謙信の肖像画と見られます(新潟県立歴史博物館様ご所蔵、前期展示のみ)。この甲冑は謙信所用として伝来しています。

資料紹介3

謙信が青年期に武者修行で廻国した際に用いられたと伝わる笈(泰巖歴史美術館様ご所蔵、前期展示のみ)。 江戸時代には米沢城内の文庫に保管され、「謙信一世秘蔵ノ道具」として伝来し、謙信の信仰が後世に語り継がれたことを示しています。

資料紹介4

川中島合戦で、謙信が善光寺から持ち出した仏具(法音寺様・熊野大社様ご所蔵)。これらの仏具は、弘治元年(1555)の戦いで越後に移され、謙信の信州支配を正当付けようとしました。前期展示では、善光寺ゆかりの宝物類を一堂に展示しています。

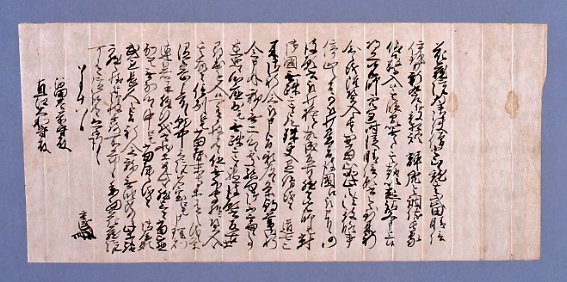

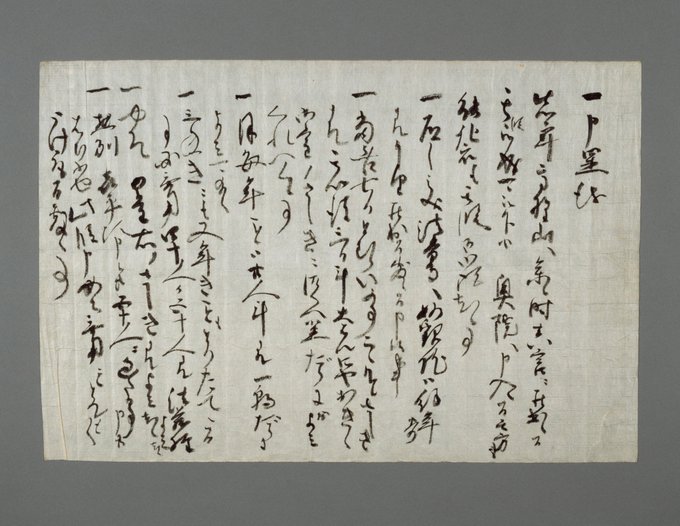

資料紹介5

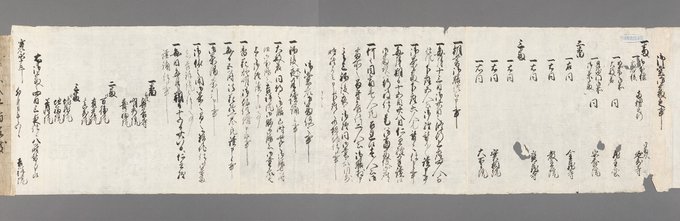

謙信が発心坊に対して戦勝祈願を指示した文書(国宝「上杉家文書」)。謙信は越後の寺社に対して修法の効験が表れないことを厳しく非難し、夜も寝ずに祈祷に励むように命じました。好転しない越中情勢を前に、法力を得て事態の打開を図ろうとしたと考えられます。

資料紹介6

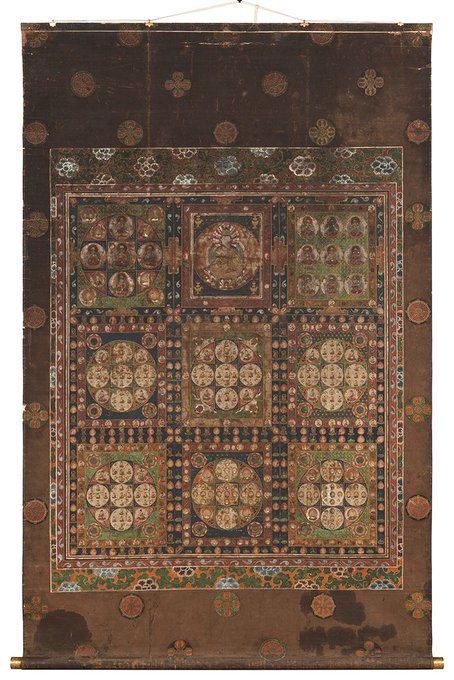

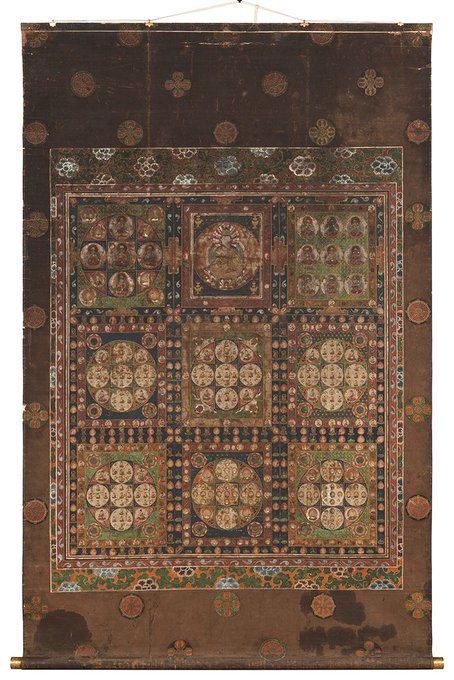

天正2年(1574)末、謙信が伝法灌頂を勧修した際に使用されたと伝わる曼荼羅で、謙信と高野山の密接な関係を物語る代表的な資料です(法音寺様ご所蔵)。謙信はこの儀式で正式な真言宗の僧侶となりました。護摩行で実際に使用されたため、全体が黒ずんでいます。

資料紹介7

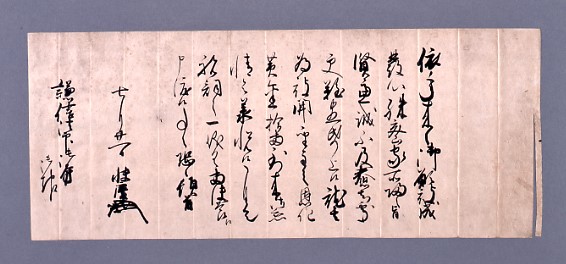

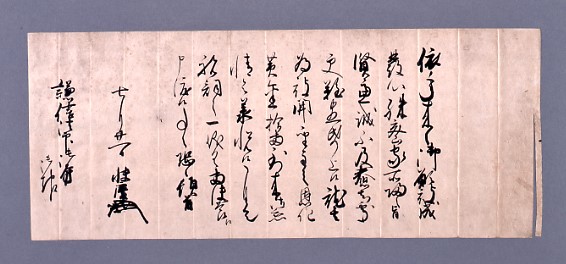

高野山の僧・快慶が謙信に送った文書(国宝「上杉家文書」)。快慶は、謙信が長年望んでいた仏門に入り、密教に信心を寄せたことを称えると共に、謙信による献金へのお礼も述べています。この献金は大火で被害を受けた高野山の復興のために寄せられたものでした。

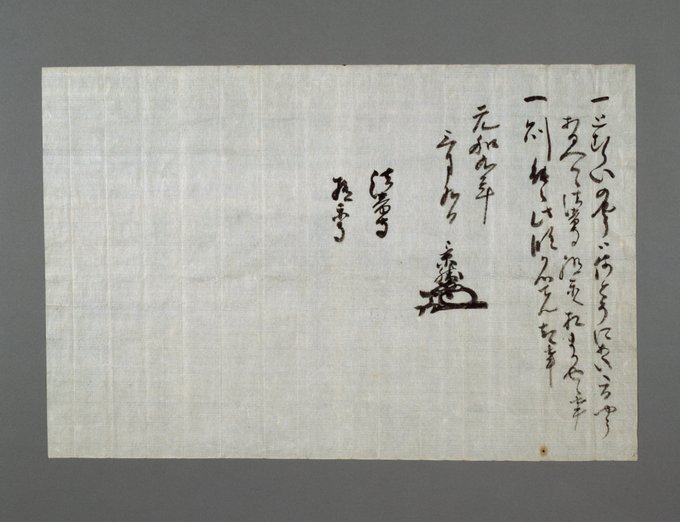

資料紹介8

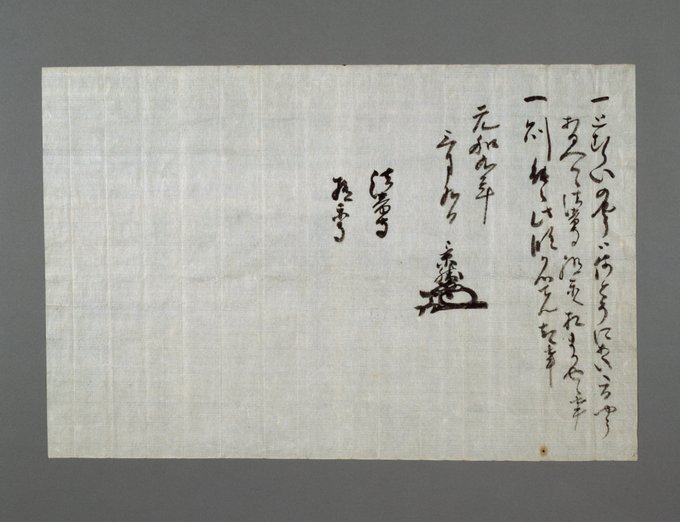

上杉景勝が自身の法要について述べた遺言状です(国宝「上杉家文書」)。景勝は、大規模な法要の執行を遠慮し、通常通りの法要執行を指示しました。謙信の法要を大々的に行う一方で、自身の法要を簡素なものとする点に、謙信に対する畏敬の念が感じられます。

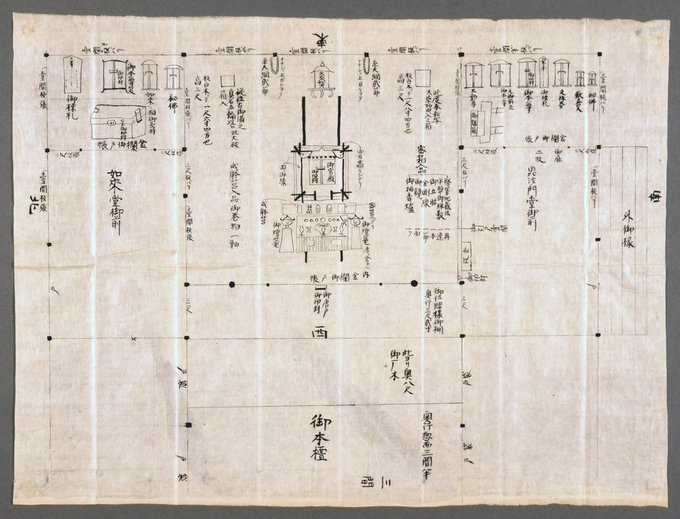

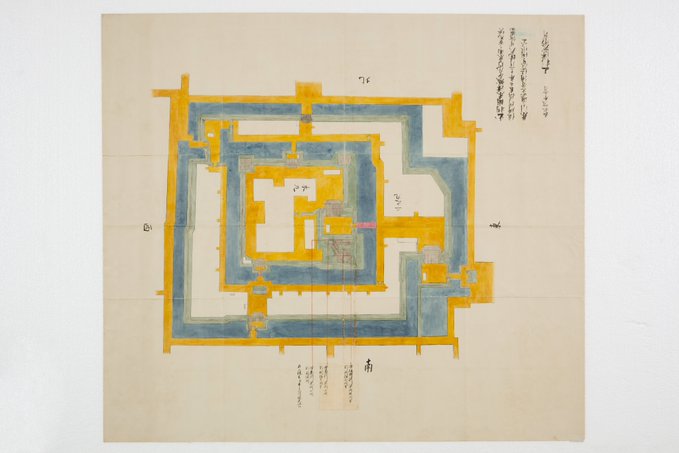

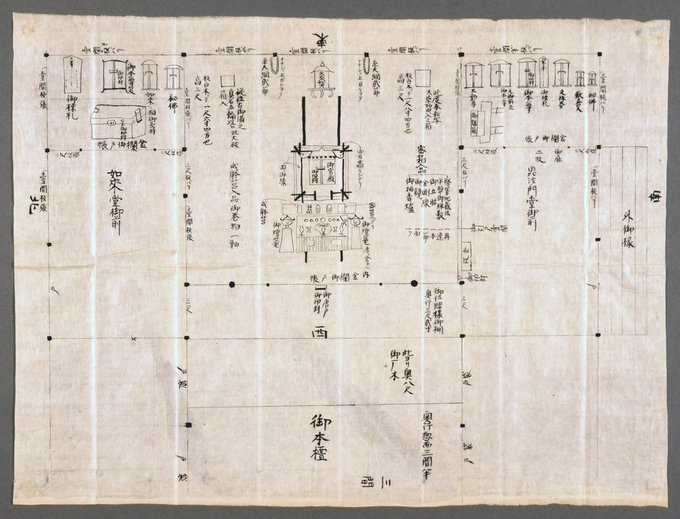

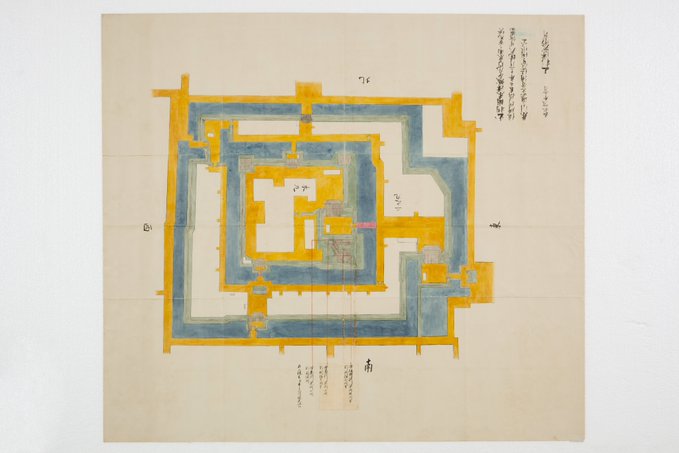

資料紹介9

謙信を祀る御堂(みどう)の内部を描写した絵図です(国宝「上杉家文書」)。善光寺ゆかりの仏具や毘沙門天に関連する宝物類などが、御堂本檀に隣接する毘沙門堂や如来堂に安置されていたことが分かり、謙信にゆかりある宝物類の伝来が確認できます。

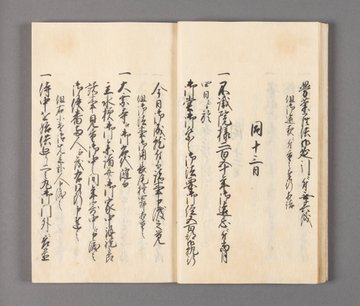

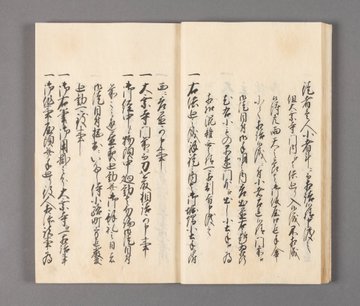

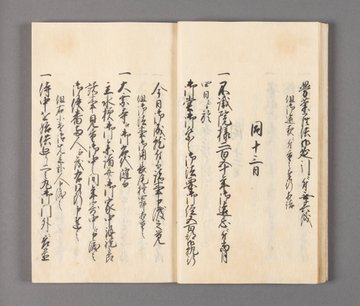

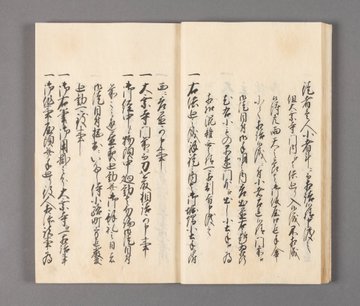

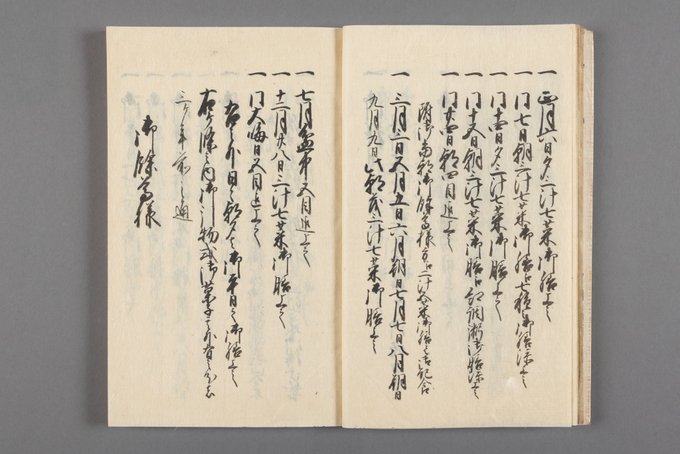

資料紹介10

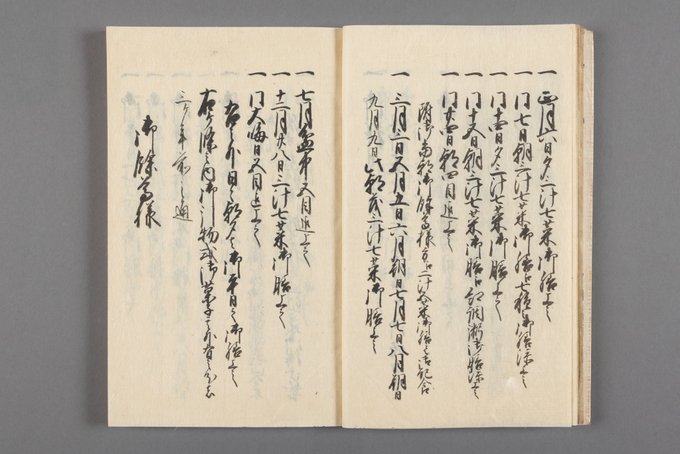

謙信の二百五十周忌法要を記録した冊子です(上杉文書)。掲載頁には、法要当日の藩士の参詣場所が詳述されています。藩士は本丸の御堂に直接参詣できず、二の丸の大乗寺内の拝礼の間で参拝しました。大規模な法要でも、御堂の出入りは厳格に管理されていました。

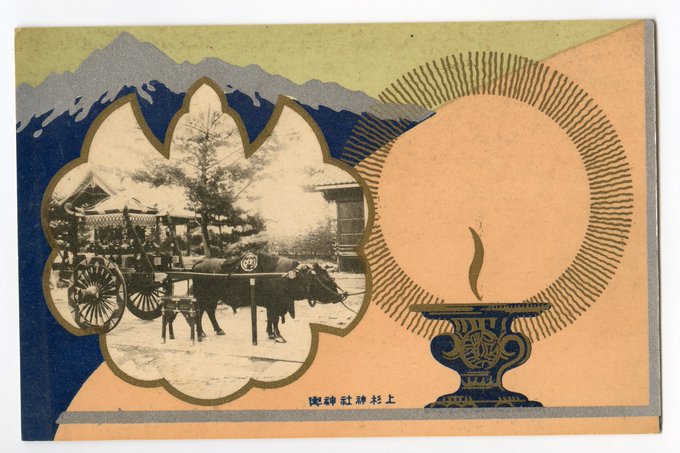

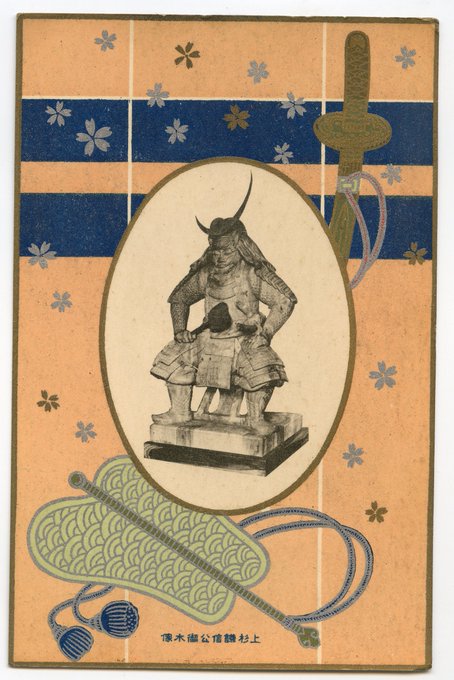

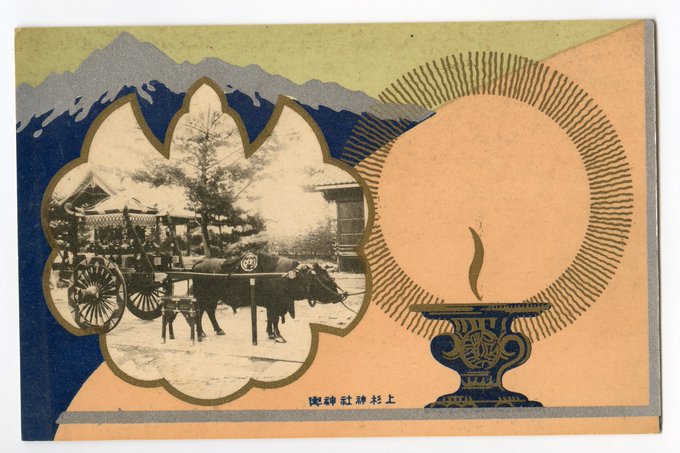

資料紹介11

謙信の三百五十周忌を記念して作成された絵葉書(当館蔵)。神輿渡御では、約300人の人々が装束等を着て市内全域を巡りました。祭礼は上杉神社で大々的に行われ、市民を中心に盛り上がりました。謙信の崇敬の"かたち"は、時代を越えて今日へ引き継がれています。

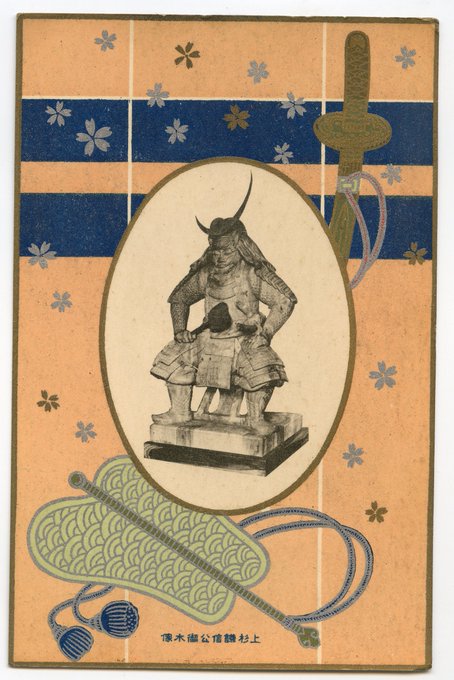

資料紹介12

中央に謙信、その下に家臣と思しき二人の武士を配した図像です(長岡市・常安寺様ご所蔵)。謙信は右手に扇子、左手に数珠を持ち、剃髪した姿で描かれています。謙信の僧と武士の二面性を伝えた作品ですが、僧形の謙信像は他に類例を見ない希少な作例です。

資料紹介13

謙信所用と伝わる軍配は、寺社に奉納されたものも含めて複数知られていますが、本資料はその中でも古式の様態で伝来しています(佐久市教育委員会様ご所蔵)。中央に梵字と思しき記載のほか、金箔で捺した日輪の周辺部分には朱書きの神仏の号が確認できます。

資料紹介14

永禄4年(1561)の川中島合戦を描いた屏風です(当館蔵)。合戦当時の様々な場面が描かれていますが、謙信・信玄両軍の周囲には軍旗が掲げられています。 これらの軍旗には、神仏の信仰にまつわるものも確認でき、戦と信仰の関わりをうかがうことができます。

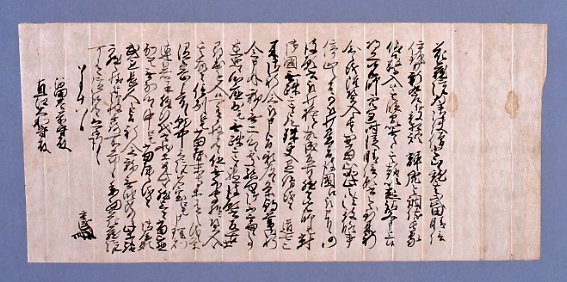

資料紹介15

延暦寺僧が謙信に弁明した書状です(国宝「上杉家文書」)。謙信は、北条氏康と武田信玄が延暦寺僧に調伏の祈祷を依頼したとの噂を聞き、その真偽を尋ねたようです。延暦寺僧にとっては寝耳に水のことで、謙信に対して武運長久の祈祷に励むことを伝えています。

資料紹介16

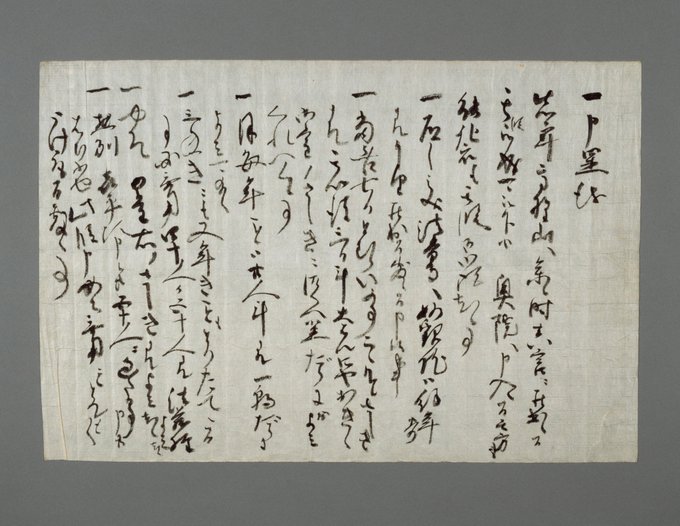

謙信が神前に奉納した願文で、戦勝の暁には阿弥陀如来はじめ9尊の真言と経典を唱えると誓っています(当館蔵)。末尾には、自身の思い通りに越中一国を治められれば、来年1年間は毎日経文を読むと述べており、謙信の越中掌握に対する野心がうかがえます。

資料紹介17

謙信が篤く信仰を寄せたことで知られる毘沙門天像です(法音寺様ご所蔵)。左手に戟を執り、右手を腰に当て、邪鬼を踏みつけて睨みをきかせています。 米沢城内の御堂では、謙信を祀る本檀の右隣にあった毘沙門堂に、江戸時代を通じて安置されていました。

資料紹介18

謙信が「御宝前」に捧げた願文(国宝「上杉家文書」)。この「御宝前」は本文の「多聞」(毘沙門天)と関連し、毘沙門天に捧げた願文と見られます。謙信は、北条氏政の横暴ぶりと対比させて正当性を述べ、修法の力を借りて氏政の討滅を毘沙門堂で祈願しました。

資料紹介19

高野山無量光院の留守を預かった宥義が、同院住持の清胤に送った文書(国宝「上杉家文書」)。謙信が真言宗に帰依し、教義通りに修行したことを称賛しています。本文1行目に「謙信法印御房」と記し、高野山僧が謙信を真言宗の僧侶として受容したことを示します。

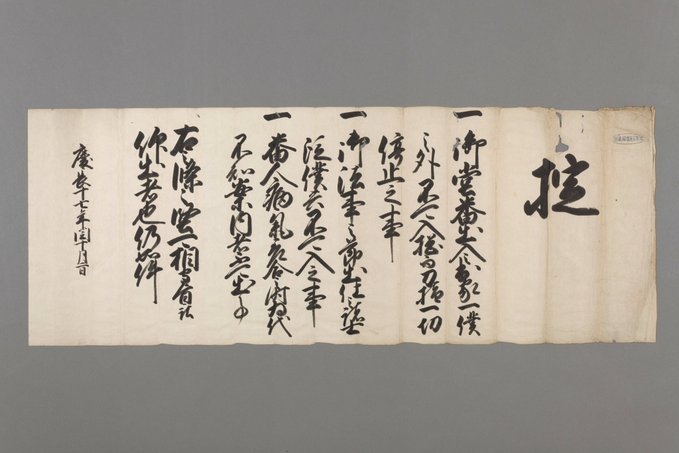

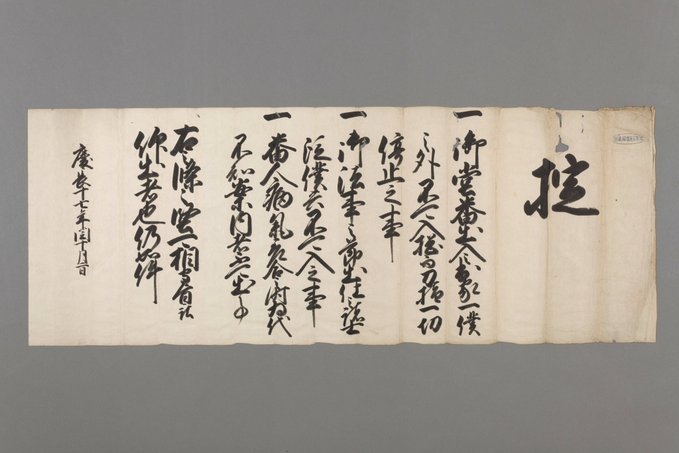

資料紹介20

謙信を祀る御堂の出入りに関する3カ条の掟書(当館蔵)。①勤番の僧侶の従者を1人に限り、帯刀での出入りの禁止、②法要時の出入りの禁止、③番人が病気になった際、御堂に不案内な者を代理に立てることの禁止が記され、御堂の出入りの厳重な管理がうかがえます。

展示紹介21

足利将軍家が、上杉謙信に贈った由緒を持つ刀剣です(米沢市指定文化財、当館蔵)。附属する拵は、室町時代に流行した革包太刀拵で、保存状態の良い優品です。本資料は、江戸時代には謙信を祀る御堂の中に安置され、本檀左側に置かれた記録が確認できます。

資料紹介22

米沢城二の丸の簡略的な描写の上に、御堂の火災場所を示した絵図の控えです(当館蔵)。嘉永2年12月の御堂の火災で、御堂内の「位牌所」「番所」「台所」が焼失しました。この火災被害に伴い、当時の藩主斉憲は焼失した三棟の再建願を幕府に提出しました。

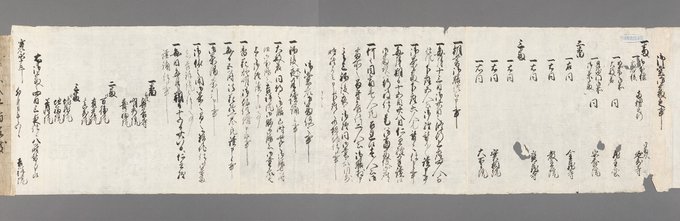

資料紹介23

謙信を祀る御堂に奉仕する寺院の勤行に関する文書です(当館蔵)。御堂に奉仕する寺院は能化(のうげ)衆と御堂衆に分けられ、それぞれの勤行内容が確認できます。謙信を弔う祭祀は、江戸時代の早い時期から藩の体制として整えられていたことがうかがえます。

資料紹介24

御堂に御膳を供える儀礼について詳述した記録です。御堂では朝夕に御膳が供えられ、謙信とその他の歴代藩主では御膳の種類が異なっていました。御膳の種類を比べると、謙信の方が他の歴代藩主よりも豪華な仕様で、この点にも謙信への崇敬の念が込められています。

皆さまのご来館を心よりお待ちしております。

【お問い合わせ】

米沢市上杉博物館 0238-26-8001