朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

13.大沼浮島エリア:住民学芸員のお話

護摩壇は神社の所と山伏岳(高田の上)にある。この二つの護摩壇を真直ぐ延長していくと大朝日の山頂さつながるんだ。修験者で大朝日まで行けない人は、大沼で祈祷して山伏岳で祈祷して、大朝日を遥拝(ようはい)したんだ。山伏岳の護摩壇には大きな松の木があって、昔は寒河江あたりからも見えるんだっけ。それがなくなって、なんだか物足りない気がするんだ。長岡山あたりからも見えるんだっけ。

お話:最上敬一郎さん(大行院51代当主) |

大沼部落が干ばつになり、村中みんなで木の地蔵様を沼に入れて祈願して直会をしたところ、物凄い雨が降ったという記録がある。その時に地蔵様の左腕が取れて、負傷して、私の家に保管された経緯は本当の話だ。

それは、大沼の水が三十センチ位減った時のことだった。村中総出で、婿にきた親父が祈願したれば、物凄い雷とともに雨が降ってきた。そして、一晩のうちに浮島の水量がいっぱいになったが、肝心の地蔵様が見えなくなってしまった。これは、先程話した浮島の空洞になった所に地蔵様が入り込み、そのままにしたから水かさが増して、地蔵様が出られなくなってしまったのではないかと思われる。 地蔵様がいなくなったことで、私の親父は祖父に大いに怒られ心配して、必死になって地蔵様をさがしたけれど見つかんねがった。その後、しばらくしてから、浮島の手入れをしていた仁吉という人が教えに来てくれた。小さい浮島が真向かいから近づいてきて、仁吉さんの前でくるくる回って戻って行ったんだと。これは神様のお告げと思って、私の親父のとこさ来てこの旨を伝えてくれた。泳ぎが達者だった親父がその浮島の底さ潜ってみたら、そこに地蔵様がいたんだっけど。 お話:白田隆さん(浮島を守る会会長) 取材 : 平成7年 |

{PDF} ダウンロード 216.1KB_Adobe PDF

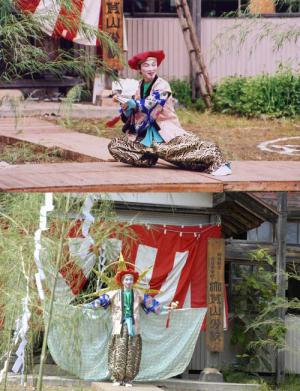

お話/長岡清一郎氏(大暮山) (大黒舞との出会い) 大黒舞との出会いは23歳の時。日東ベストの大谷工場に勤務するようになって2年目。旅行の宴会で演し物をすることになり、たまたま同僚の武田光昭さん(寒河江市)が清助新田に伝わる大黒舞を舞える事が分かり、彼を師匠に習ったのが始まり。初めての舞は大好評だった。あれから27年にもなる。 (舞いの思い出) その後、話を聞きつけた同級生の結婚式や、町内の方の年祝いなど、いろんなお祝い事に呼ばれるようになった。最初は面白半分にやっていたが、結婚祝いなどで頼まれた時に、「これはその人の「人生の門出」という大事な一コマだ」ということに気付き、そこから心を入れ替え、心を込めて舞うようになった。 思い出深い舞はいくつもある。山形市のホテルキャッスルで開催された国際交流のイベントではインドネシアの方が民俗舞踏を披露した時に、お返しに私が日本の舞いということでやらせていただいた。終わったあとに笑顔で写真撮影をお願いされた。舞踏に国境はないと感じた瞬間だった。町の移動芸文祭では、民謡会の生歌、生演奏で舞った事もある。一昨年は、空気神社で開催された環境イベントでも舞った。途中でCDプレイヤーの電池がなくなって音楽なしでやったが、温暖化防止を祈願し意義のある舞いとなった。 なにしろ祝い事なので、なにがあっても絶対に止まらないと決めている。大きな舞台になったのは、日東ベストの60周年記念の総合文化祭。オープニングで250人を前に舞った。最も緊張したのは、私の師匠の武田さんの師匠の方と結婚式で偶然一緒になり交代で舞った時だった。合計すると、これまででおそらく100回以上は舞ったと思う。 (演出) いつのまにか舞いだけではなく演出にもこだわるようになっていた。いい発表の場になったのが、私も実行委員をしていた旧大暮山分校の白い紙ひこうき大会だった。ドライアイスや煙幕を焚き、登場の曲を流し、被り物もした。たくさんの紙の蝶も飛ばした。10年の間に実に様々なことをやり、演出が進化していった。初めて参加した方は驚かれたと思うが、知っている方は、今か今かと待っていてくれたようだった。10回の大会で10種類の演出を試みたことになる。一昨年の最終大会では300人以上の皆さんを前に舞わせていただいた。 (衣装と小道具) おのずと衣装や小道具をそろえるようになった。衣装は、東京に住む叔母から京呉服等のきらびやかな端切れを送ってもらい、母に縫ってもらった。今の衣装は3着目になる。打ち出の小槌も、はじめは空き缶に色紙を貼り木の柄をつけた自前のものだった。背景にもこだわることがある。桜の木を作ったり、草を描いて立たせたり、四方に立てた笹竹にしめ縄を張ってみたり。昨年の大暮山分校感謝祭では、会社の廃材をいただいて、溶接して「光背」を作り背負った。 衣装に着がえる時や、化粧をしている時に、鏡の自分を見ていると、不思議なことに気持ちがだんだん大黒様になってくる。身支度が整うとすっかり大黒様になる。気持ちを切りかえる大切な時間となっている。 長岡清一郎(ながおか・せいちろう)氏 昭和34年1月生まれ。52年日東ベスト株式会社に入社。 57年より大黒舞を始める。大暮山在住。 取材 : 平成22年1月 安藤竜二 撮影 : 上、大井寛治さん 下、荒木淳一さん ※上記ダウロードボタンより印刷用pdfファイルが開けます →大暮山の大黒舞(2) |

{PDF} ダウンロード 266.2KB_Adobe PDF

お話/長岡清一郎氏(大暮山) (変身) 衣装に着がえる時や、化粧をしている時に、鏡の自分を見ていると、不思議なことに気持ちがだんだん大黒様になってくる。身支度が整うとすっかり大黒様になる。気持ちを切りかえる大切な時間となっている。 (前口上) 舞いの前に述べる前口上には、福を授ける十種類の祈願の言葉がある。 「あ〜っと来たりや皆々様に、明きの方から福大黒様が、ど〜さりと舞いこんだあ〜、さあ〜て、お大黒様というものは、一で俵をどんと踏んまえて、ニでに〜こり笑うて、三で盃の大きいやつでごくごくと飲み干しまして、四つ世の中よいように、五つ泉が台所よりこんこんとわき出すように、 六つ無病息災で、七つ何事、悪事、災難、火災等には絶対に合わないように、 八つ屋敷の悪魔をきれいさっぱりは〜ろうて、 九つ米蔵、金蔵、七十五棟をどんと建てかえまして、十で当座の皆々様がまめで達者で働きますよう、ど〜っさりと祝ってまいろう〜 」 あらゆる福を願って声を上げる。 (大暮山の大黒舞) 私の家でも古くから大黒様を祀っている。知らずに惹かれていたのかも知れないな。 大暮山地区でも昭和30年代頃まで大黒舞はあったと聞いている。小松又一さんや川口米男さんが若い頃に舞い手を務め、五、六人の集まりで門付けをして歩いたと聞いている。子供たちに教えていたとも聞くので、大暮山の大黒舞の歴史は古いのかも知れない。偶然、私が復活したことになった。 (舞いの指導) 地元の人などに頼まれて、舞い方を教えた人もだいぶいらっしゃる。10年前頃は職場で愛好会を作って楽しんでいた。その会員の皆さんは今でも私の応援に駆けつけてくれる。和合婦人会では、敬老会で披露したいと依頼を受け指導をさせていただいた。どんどん広まってみんなで盛り上げられたらいいと思っている。 (やりがい) ご覧になった皆さんに喜んでいただけることがなによりのやりがい。お一人、お一人からお誉めの言葉や、感謝の言葉をかけて頂いたときの達成感、充実感はなんとも言えない味わいがある。また、主役の方を盛り上げ、なおかつ自分も盛り上がることができる。この上ない至福の時に感じる。 だから依頼があるたびに、最善の舞を出せるよう、事前に何度も練習を重ねている。いつも舞うたびに、上へ、上へ研鑽することを心がけている。これからも、もっともっと極めたい。 長岡清一郎(ながおか・せいちろう)氏 昭和34年1月生まれ。52年日東ベスト株式会社に入社。 57年より大黒舞を始める。大暮山在住。 取材 : 平成22年1月 安藤竜二 撮影 : 荒木淳一さん ※上記ダウロードボタンより印刷用pdfファイルが開けます →大暮山の大黒舞(1) |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

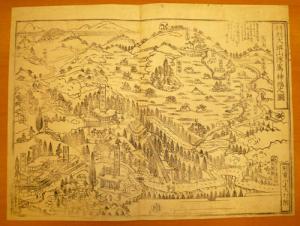

昔、刷って配った地図の原版があったから刷ってたけれど、あんまりきれいには刷れなかった。

名前がところどころ見えなくなっているけれど、これは消したのではないか。ここは徳川幕府の配下になっていたのが、御維新なって国さ返上したものだから、あまり思わしくないというので隠したみたいだな。

こっちの色が付いている原版は、文化年間に作ったものだな。二百年くらい前だ。三十三坊とか、家の配置が書かってあるべ。あと、関所も書いてあるな。八つ沼の部落と大暮山の部落とそれから勝生の部落に行くところにあったんだな。誰も彼も大沼に入ることはできなかったんだ。許可がいるんだ。

お話:最上敬一郎さん(大行院51代当主)

※↑上記ダウンロードボタンより「羽州大沼山浮島神池の図」の拡大版を見られます。