朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

09.町のりんごエリア

和合平の菅井敏一さんの畑には、朝日町のりんご栽培のはじまりの木とされる古木があります。忙しい収穫の季節にお邪魔しました。残念ながら、台風が来るので収穫してしまったとのことで、実りの様子は見られませんでしたが、試食をさせていただきました。驚くことに紅玉なのにとても甘く優しい味でした。菅井さんから、明治時代におじいさんが植えたものであることや、和合平は白鷹山の火山灰による強い酸性土壌によりおいしいりんごができることなど教わりました。

りんごを食べさせる話題のあっぷるニュー豚の養豚場では、放牧された泥まみれの豚たちを間近に見られました。りんごを食べさせると奪い合うように食べていました。飼育なさっている菅井正人さんや岡崎こうぞうさんに、特別な飼料やストレスのかからない飼育が臭みのないおいしい肉を作ることを伺いました。 昼食は、りんご温泉であっぷるニュー豚の中華風ステーキをおいしくいただきました。 2013年10月14日(月)9時半〜13時 ふる里ミニ紀行 →朝日町最古のりんごの木 →見学会「朝日町りんごのはじまり物語 」(H15) →見学会「あっぷるニュー豚とりんご誕生物語」(H26) |

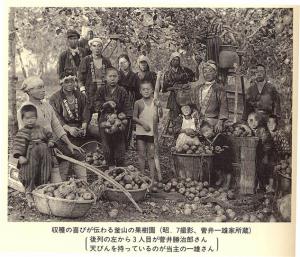

朝日町のりんごづくりのはじまりは、明治20年(1887)に和合の菅井喜兵衛と鈴木庄太郎が釜山の開墾地に2〜3反歩植えたのがはじまりとされます。しかし当時は肥培管理や病害虫防除も不充分なために、うまく生育させることができませんでした。

その後明治44年頃、地主だった武田甚内(山形市中野)が、県の果樹試験場から紅玉や大和錦の苗木を取りよせ植えましたが、やはり成功しませんでした。その園地は、当時管理をしていた菅井勝治郎氏が借り受け、現在もその時の紅玉の木が残されています。 そして大正10年頃、ついに新宿の今井伊太郎が栽培を成功させました。和合釜山の園地も、借り受けた菅井勝治郎が今井とも相談し、和合地区にあった栽培法を工夫し成功させることができました。戦後には町内各地でりんご栽培が行われるようになり、昭和40年代には、当時は困難とされた「無袋ふじ」の栽培を確立し、中央市場で高値をつけ、全国のりんご産地から注目されるようになりました。こうしてりんご栽培は名実ともに朝日町の基幹産業に育ったのです。 ※参考/『朝日町史 下巻』(朝日町) ※写真 /『りんごの歴史』より抜刷 菅井敏一氏所有(菅井勝治郎家) →朝日町最古のりんごの木 |

エリア地区 / 四ノ沢、和合

(お願い) このサイトは、朝日町エコミュージアムがこれまで培ってきたデータを紹介することにより、郷土学習や観光により深く活用されることを目的に運営いたしております。 よって、サイト内で紹介しているほとんどの見学地は、観光地として整備している場所ではありません。夏は草が茂り道がなくなる場所もあるかも知れません。もちろん冬は雪に閉ざされます。また、個人所有の神社や建物等も一部含まれております。アクセスマップも細道までは表示されません。 予め御了承の上、見学の際は下記についてご留意下さるようお願い申し上げます。 ・安全に留意し危険な場所には近づかないで下さい。 ・マナーを守り、無断で個人敷地内に入らないで下さい。 ・不明な場所につきましては、エコミュージアムルームへお問い合わせ下さい。または、エコミュージアムガイドをご利用下さい。 Tel0237-67-2128(月曜休) |

|

りんご温泉周辺に整備されていた世界のりんご園は閉園しました。

|

明治44年頃、和合釜山の地主だった武田甚内(山形市中野)が、県の果樹試験場から取りよせて植えた紅玉の木。当時管理をしていた菅井勝治郎氏が、その園地を引き継ぎ、現在も三代目園主の菅井敏一さんが大切に管理しています。樹齢100年以上にも関わらず、現在もたくさんのりんごを実らせています。

見学はエコルームにお問い合わせ下さい。 →りんご栽培の歴史 →見学会「朝日町りんごのはじまり物語 」(H15) →あっぷるニュー豚とりんご誕生物語(見学会・H26) |

もともと、うちのリンゴを受粉させるのが一番の目的で飼った。人工受粉では、全部くっつけるのは大変だからね。さくらんぼに置くようになって、なり過ぎて困るほどなるようになった。

お話 : 設楽弥八さん(和合) ミツバチを飼う前は、マメコバチを花粉交配用に飼っていた。取ってきた葦を仕掛けておくと、花粉を運んできて卵を産むんだ。次の年の春にそこから生まれて働く仕組みだね。寒い時も飛ぶからいいんだけれど、リンゴの花の時に出てくれる確実性がないし、蜂数もミツバチと比べたらまるで少ないからね。 お話 : 渡辺進太郎さん (送橋) イチゴ、ナシ、メロン、スイカ、サクランボ、モモ、リンゴと、今は花粉交配の仕事が増えたね。人間の手は、花の成熟が分かってないけれど、蜂はちゃんと分かっているんだ。自然界はそうなっているのだから、虫の方が確実なんだ。 お話 : 多田光義さん(太郎) ミツバチは、花の少ない季節以外は、独特の限定訪花性を持っているから、同じ種類の花だけをめぐって働いているんだ。リンゴだったらリンゴ。タンポポだったらタンポポだけを訪花している。足に付けている花粉だんごを見ると、必ず一色だから分かるんだ。植物にとっては、ありがたい習性だね。自然はうまくできている。 お話 : 安藤光男さん(宮宿) 取材 : 平成6年(1994) |

朝日町のりんご栽培は100年をこえる長い歴史があります。

そのりんごの名前を冠した「りんご温泉」は、平成3年(1991)朝日連峰や月山・葉山をのぞむ高台に作られました。肌がつるつるになるナトリウム温泉は美肌の湯として人気があります。また、山並みを一望できる露天風呂や、四季折々の旬の味、地元産品のお土産コーナーなど、りんご温泉ならではの時間を楽しむことができます。 営業時間 【入浴】8:00-21:00(12月-3月は9:00から) 【レストラン】11:00〜16:00 定休日 毎週水曜日(祝日の場合翌日) 料 金 300円(小人200円) 住 所 〒990-1442 山形県西村山郡朝日町宮宿1353-1 電 話 0237-67-7888 →公式サイト →アクセスマップはこちら |

常陸宮殿下は、妃殿下と共に平成10年10月に「世界のりんご園」をご視察になられました。常陸宮殿下はこの思い出を新春恒例の宮中行事「歌会始の儀(平成11年1月)で詠み下さいました。「山形の青一色の空の下 赤きりんごをわれは手折りぬ」

→アクセスマップはこちら ※世界のりんご園内東屋付近にあります。 |

大難所八天(四ノ沢)でも、度々船が転覆し舟人が溺れ多くの積荷が沈みました。享保8年(1723)米沢藩ではこれを深く憂え「これは魔神の祟りならん」と、家臣を川底に潜らせたところ、燦然と輝く神玉石が見つかりました。さっそく川辺に稲荷大明神としてこれを祭り、宮宿村大庄屋鈴木惣三郎を別当としたのだそうです。 安政5年(1858)に現在地に移転されました。

→アクセスマップはこちら ※清野建設さんの奥です。 |

宗古録によると、寛文年間(1661〜72)に宝日上人が現在地に開山したとされますが、天文年間(1532〜54)には根合田山麓の寺屋敷という所にあったとも伝えられています。火災により記録は失われましたが今も古井戸などの屋敷跡が残っています。ご本尊は弘法大師の自作といわれる安産子育て地蔵です。最上48所地蔵尊の第23番。五百川三十三観音第22番札所。朝日町和合1029

※参考文献/『ふるさと朝日町散歩』町広報委員会 →五百川三十三観音縁起 →五百川三十三観音霊場一覧 →アクセスマップはこちら ※本堂の拝観希望の方は宗覚院に直接お伺い下さい。 |

水上神社は、元禄10年に悲願だった和合堰の開削を記念して建立されたと伝わります。和合堰の開削は送橋川より水を引く大工事だったそうです。その後、文久3年(1863)に「水上神社」の社号が許可され、和合堰の守護神、地区の鎮守神として現在に至っています。毎年4月に村を挙げて盛大なお祭りが行われています。

※参考文献 / 『ふるさと 朝日町散歩』(朝日町広報委員会)『郷土学習辞典』(阿部美喜男編著) →アクセスマップはこちら |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

園主の菅井敏一さんによると「山形に果樹試験場ができた時に植えられた5本のうちの1本を残しておいたもの。100年こえているりんごの木は青森でも少ないのでは」とおっしゃっていました。

また、収穫されたりんごは生きていることを教わりました。「りんごを磨くと気孔を閉ざすことになるので息が吸えなくなって死んでしまう。磨いたらすぐに食べて欲しい。凍ったりんごも、水が凍る時に針状になるから細胞が壊されて死んでしまう。」

さらに和合平のりんごについて「ここは白鷹山の火山灰が混じった深層強酸性の土。重たくて固くて酸が強いから長持ちする。フジの場合は、普通は収穫した時が一番おいしくなる。ここのは、一週間から10日位で気にならない酸味になり、収穫時よりもはるかに美味しくなる。そして一か月そのおいしさが続く」と。とても興味深い話を伺うことができました。

秋にまたお邪魔します。菅井さんありがとうございました。

→朝日町最古のりんごの木

→朝日町のりんご栽培の歴史

→見学会「朝日町りんごのはじまり物語 」(H15)

→見学会「あっぷるニュー豚とりんご誕生物語」(H26)